歯科治療でセラミックを使用する場合、見た目のためだから医療費控除にはならないと思われることも多いです。しかし、治療目的や処置内容によってはセラミック治療でも医療費控除の対象になるケースがあります。歯科治療では相応の医療費がかかるケースもあるので、控除の可否を分ける基準や申告時の注意点を、歯科医師の立場からわかりやすく解説します。

セラミック治療が医療費控除の対象になるケース

医療費控除の基本的な考え方は、病気やケガの治療を目的とした支出が対象です。例えば歯科治療なら、虫歯治療や事故による歯の欠損などを治すために、人工の詰め物やクラウンを使用します。一般的な考え方として、医療費控除は健康を目的としない、審美性を追求したものを含まないことが多いのです。そのため、審美目的ではなく健康機能の回復が目的の歯科治療であれば、審美性が高いセラミックでも控除を受けられる場合があるということです。

例としては、以下のような治療のケースが挙げられます。

・虫歯治療で歯を削り、クラウン(被せ物)をセラミックで作った

・銀歯が欠けて、その再治療でセラミックに交換した

・噛み合わせや咀嚼機能を回復する目的で補綴(ほてつ)を行った

一方で、似たような事例ではありますが、以下の治療の場合は対象外になる可能性が高いです。

・見た目を美しくする目的だけでセラミックへ変更した(欠損の治療のような緊急性がない施術)

・ホワイトニングやラミネートベニアなど審美目的の処置

このように、歯科治療における医療費控除の対象になるかどうかの判断は「機能回復を目的としているかどうか」が最も重要な判断基準です。ただし、歯科治療や医療費控除などの制度に詳しくないと、治療内容を聞いただけでは医療費控除の是非を判断することは難しいでしょう。そのため、セラミックを使った歯科治療を検討するにあたっては、歯科医院のカウンセリングを利用することをおすすめします。適切な治療方針を相談するだけでなく、治療内容に対して医療控除など役立つ制度を利用できるかどうかも教わることができるでしょう。

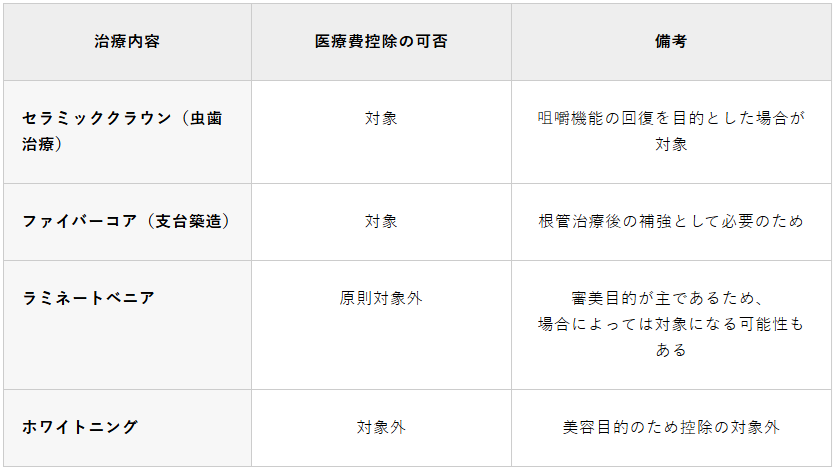

治療内容ごとに見る!医療費控除の判断基準

具体的な治療方針や制度の利用については、本格的に治療を開始する前に歯科医院で相談することをおすすめしますが、前もって判断基準を知っておくことは役に立つでしょう。そこで、治療内容ごとにどのような判断基準で、医療費控除が適用できるかについて解説します。

医療費控除の申告に際して、治療目的がどちらに該当するかを明確に説明できるように、治療明細書や診療内容の記録を保管しておくことが大切です。関連する書類等をまとめてファイリングしておき、すぐに、まとめて取り出せるようにしておくと、いざという時に必要書類を速やかに準備することができるでしょう。

上記の対応表は、あくまでも「原則として、この治療内容なら医療費控除の対象になるはず・ならないだろう」という基本的な内容です。そのため、ラミネートベニアの項目にもあるように、一見すると対象外に思える治療内容でも、患者さんの症例やその他の事情から、医療費控除が適用できる余地が残されている場合もあります。

医療費控除で申告できる費用とできない費用

医療費控除では、適切に申告することで、関連するさまざまな費用負担を申告金額に含められる可能性があります。歯科治療において対象になるのは、治療費本体以外にも以下のような費用です。

・通院のために利用した公共交通機関の運賃

・同居家族が負担した医療費(生計が同一の場合に合算できる)

・デンタルローンを組んだ場合の元金部分(利息など付随する支出は対象外になる可能性が高い)

一方で、次のような費用は申告しても医療費控除の適用外になる可能性が高いです。

・デンタルローンの利息や分割手数料(元金部分の金額は対象)

・マイカーで通院した際に利用した駐車場代やガソリン代など

・審美目的のオプション費用(色合わせ、ホワイトニングなど)

医療費控除の対象になると勘違いすると、思わぬ経済的な負担を強いられる可能性がありますので注意しましょう。

医療費控除の申告方法

医療費控除は、対象範囲内であっても自動的に反映されません。対象となる医療費が発生した場合は、確定申告で医療費控除の適用を申請する必要があります。

申告の手順

1. 1年間の医療費を合計(対象内なら家族分も含めて集計)

2. 医療費控除の明細書を作成し、確定申告で税務署またはe-Taxで提出

3. 領収書や診療明細書を保管しておく(提出は不要ですが5年間は保存が必要)

控除額の計算式

医療費控除が認定された場合の控除額は、次の計算式のとおりです。

(1年間の医療費総額 - 保険金などで補填された金額) - 10万円

※所得200万円未満の場合は「所得の5%」が基準額

申告に必要な書

医療費控除のための必要書類は以下です。

・確定申告書

・医療費控除の明細書

・源泉徴収票

・本人確認書類(マイナンバー・運転免許証など)

・診断書(治療担当の医師によるもの)

・領収書など支払いの分かるもの・通院履歴など

・口座(還付金のため)

・印鑑

よくある質問

最後に、セラミックを使用した歯科治療に対する医療費控除について、よく相談される内容をまとめました。

Q.セラミック治療とホワイトニングを同時に受けた場合の医療費控除の適用範囲は?

A.審美(美容)目的で行ったホワイトニング部分は控除対象外です。治療目的のセラミック治療部分のみが対象となるため、費用を按分して申告する必要があります。

Q.デンタルローンを利用して支払った場合は、医療費控除の対象になる?

A.元金部分は対象になりますが、利息や手数料は控除対象外です。

まとめ

歯科治療において審美性が高いセラミック治療でも、虫歯や事故による歯の破折など、治療目的であれば医療費控除を受けられる場合があります。重要なのは、治療の目的を明確にし、医療費を証明できる領収書や明細書をきちんと保管することです。医療費控除の対象になるかどうか独自での判断が難しい場合は、歯科医院でのカウンセリングのほか、治療後であれば税務署や税理士などの窓口に相談してください。

関連記事

セラミック治療は痛い?治療の流れや痛みの原因についてご紹介

セラミック素材・e-max(イーマックス)とは?審美性・耐久性の優れた特徴を解説